Photo: Shutterstock

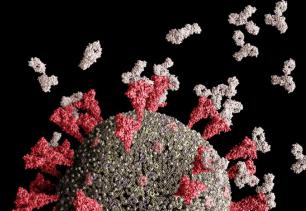

Une étude menée par des chercheurs de l'Université de Genève (UNIGE) et des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) a révélé des données cruciales sur l'immunité au SARS-CoV-2, le virus responsable de la COVID-19. Leurs découvertes, publiées dans la revue Nature Communications, ont d'importantes implications pour les professionnels de la santé.

L'objectif de l'étude était d'évaluer le taux d'attaque secondaire du SARS-CoV-2, c'est-à-dire la proportion de personnes infectées parmi les contacts d'un individu malade, afin de comprendre l'impact de l'immunité sur la transmission. Il s'agissait aussi de déterminer comment cet effet se divise entre la réduction de la contagiosité et la protection contre l'infection.

L'étude s'appuie sur une base de données exceptionnellement riche, englobant plus de 50.000 cas et 110.000 contacts enregistrés dans le canton de Genève entre juin 2020 et mars 2022. Ces données fournissent une diversité d'informations, telles que la zone de résidence, l'âge, le poids, le type de symptômes, le statut vaccinal, ainsi que les dates de vaccination et/ou d'infection.

En moyenne, une personne infectée a transmis le virus à un peu plus de trois de ses contacts, principalement au sein de la famille, et jusqu'à quatre sur dix avec la variante Omicron. Cependant, l'immunité, qu'elle soit due à une infection précédente ou à la vaccination, a considérablement réduit le nombre de contacts infectés, en particulier en protégeant contre la réinfection.

Bien que l'immunité conférée par une infection ait montré une efficacité légèrement supérieure à celle de la vaccination pour réduire la transmission, elle diminue progressivement au fil des mois. Par conséquent, les chercheurs ont souligné que les mesures de santé publique telles que la filtration de l'air, la ventilation des espaces intérieurs, et le port de masques en présence de personnes vulnérables devraient continuer d'être mises en œuvre pour réduire la propagation du virus, en particulier avec la recrudescence des cas.

Partager par e-mail

Partager par e-mail